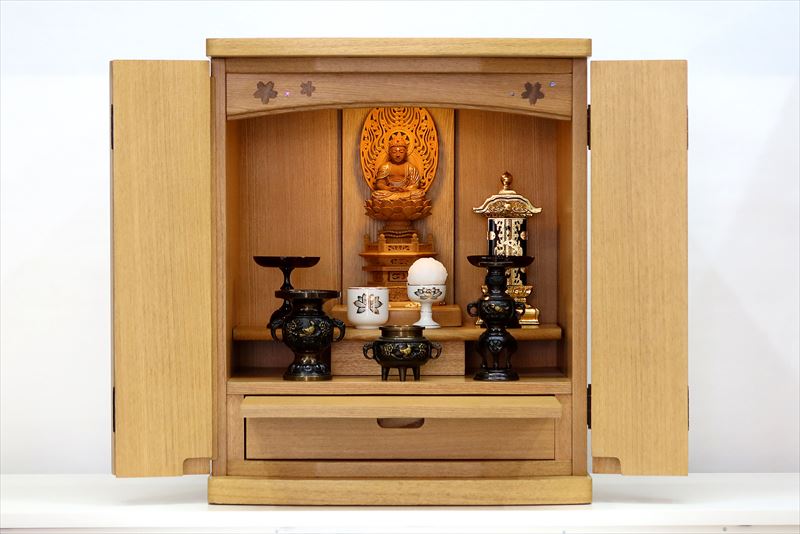

五具足とは、仏壇に設置する仏具一式を指します。

法事やお盆などの正式な場で五具足を用いますが、具体的にどのようなものが必要か、ご存じない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、五具足に必要なものを紹介します。

▼五具足に必要なもの

■花立て

仏壇に花をお供えする際に用いるもので、五具足では一対必要になります。

筒状のものや上部が広い円形のものもあり、素材はアルミ製やステンレス製などさまざまです。

材質にこだわる必要はないため、仏壇の大きさやタイプによって使いやすいものを選びましょう。

■香炉

お香や線香を焚いて、香り供養を行う際に用いる仏具が香炉です。

お香を焚くことは、故人が旅立つ際の道しるべと考えられています。

火舎や前香炉・土香炉・長香炉などさまざまな種類があり、宗派によって使用する香炉が変わります。

金属や陶器製のものがほとんどですが、木製塗りや樹脂でできた製品も多く見られます。

■燭台

灯したロウソクを立てるための仏具を燭台と言い、五具足では一対で用います。

ロウソクの火は穢れをはらい、煩悩を浄化してくれると考えられています。

「暗闇を照らしてくれる」「ご先祖様が極楽とこの世を行き来するための目印」など、さまざまな考え方のある大切なものです。

▼まとめ

五具足に必要なものは、花立て・香炉・燭台の3つですが、花立てと燭台は対で置かれるためそれぞれ2つずつ必要です。

仏具は宗派によって形や数が違う場合もあるため、分からない場合は菩提寺に確認しておきましょう。

『宗教法人香雲寺』は、佐賀の環濠城跡に建立した寺院です。

曹洞宗宗門として活動しており、永代供養や納骨堂を通して故人の霊を永く大切に供養できるよう、お手伝いいたします。